佐々木中によるラカン講義、第3のノート。

忠実な忠告者である「孤独」

1901年に生まれ、87歳まで生きたラカン。その時代のパリには、ブルトンがいて、ダリがいた。ヴァレリー、マラルメ、アルトー、ブランショ、ピカソ、サティ、ベケット、バタイユ、ブランショ、ロブ=グリエ、ドゥルーズもいた。そして同じ時代にはヘンリー・ミラー、ヴァージニア・ウルフ、ウェーバー、ケインズ、ウィトゲンシュタイン、ラッセルも生きていた。

息苦しい時代だったろうか?「孤独」に苛まれた「嫉妬」に塗れた時代だったろうか?

ウィトゲンシュタインのあまりの明晰さに落胆したケインズ。ラッセルに同性愛者である悩みを相談しつづけたウィトゲンシュタイン。貴族出身のため虐められ、毎夜同じ悲惨な夢に悩んだラッセル。

文が書けないと悩むポール・ヴァレリーに、マラルメはこう言ったそうだ。「君の忠実な忠告者である孤独に聞き給え」。

孤独に耐えうる、孤高の人にしか、芸術家はいない。しかし、誰一人として気が許せる人間がいない人、誰からも認められず見放された人に、芸術家はいない。

オレは自分の足でクラブへ行き 自分でフレンズを選び 自分で曲をつくる

シーンのルールには興味はない MUSICのみ MUSICのみ

誰かがくだらないこと 気にしてる間に また曲をつくる

受け入れられないならそれまでさ MUSICのみ MUSICのみ

S.L.A.C.K.「That’s Me」

シュルレアリストのラカン

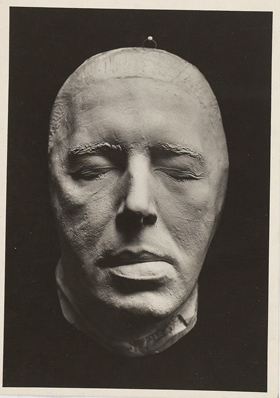

Masque en plâtre d'André Breton

第一次世界大戦の時代、フロイトはシェルショックと呼ばれる戦争神経症(戦闘ストレス反応)に直面し、愕然とする。そして『快感原則の彼岸』において自らの理論を覆し、「反復」と「死の欲動」を見出した。

「なぜトラウマは反復されるのか?」「なぜ快感原則だけで生きることができないのか?」「なぜ死の欲動に駆り立てられるのか?」、われわれは。

死んでくれてもいいと思う人の言うことを聞かなければならないとは、なんと死にたくなることなのだろう。だから、本当に死んで欲しくない人、その2人か3人の人、その人たちを大事にすべきである。その人たちに認めてもらうために生きるべきである。死にゆくとはきっとそうゆうことである。

なぜラカンは「症例エメ」以外の症例を明かさなかったのか?それはラカンの診ていた女性同性愛者の自殺に関係していた。そして、ラカンの患者にはシュルレアリストもいたであろう。ラカンは彼らを好奇の目から守ったとも考えられるのではないだろうか。

ラカンの理論は、芸術を切り刻むものではなかった。芸術家に寄り添った理論であった。シュルレアリストのラカン。同じように、ブルトンとダリはフロイディアンであった。

誰の手下にもならない、誰も手下にしない

素晴らしい才能に嫉妬し、無様な自分を省みることは、正しいことである。だから、誰かの手下になったり、誰かを手下にしたりすることは、正しい嫉妬の仕方を知らないということになる。

嫉妬は力である。だから足を引っ張るためにそれを使うのは無益である。そして嫉妬は弾薬である。だからそれから目を逸らすと、自爆する可能性がある。

ラカンはかつて党派を作ったことで、大きな過ちを犯してしまった人である。

今まであまり世に出ることがなかったラカンの「スクリプト」、学生がノートを取ったものにラカンが赤字を入れたノートが、今掘り出されている。しかしその内容が、これまでの出版物に書いてあったことと、辻褄が合わないことがあるようなのだ。そこにはラカン派にとって、その党派にとって、世に出されたくないものも含まれているらしい。

またフーコーが参加した当時の共産党は、その党派は、同性愛者を認めていなかった。フーコーはそのことに失望し、党派を離れた。

そしてドゥルーズは、彼一流の皮肉を込めてこう言うのだ。「喜ばしいことに私は病弱だったので、共産党に加わらなかったし、精神分析のお世話にもならなかった」と。

享楽/悦楽、「死」のイマージュ

ドゥルーズ『シネマ』は映画論としても、ラカン批判としても読める。映画はイマージュ=運動を表している。それに対して、ラカンの芸術のモデルはシュルリアリズムである。ハイデガーやヘーゲルと同じく、詩と絵画であった。そしてロラン・バルトもまた、静止画にこだわった人であった。

「写真」は絶対的な個であり、反響しない、ばかのような、この上もなく「偶発的なもの」であり、「あるがままのもの」である。要するにそれは、「偶然」の、「機会」の、「遭遇」の、「現実界」の、あくことを知らぬ表現である。

ロラン・バルト『明るい部屋』

ラカンの RSI を繰り返すと、「現実界」とは、世界の外にあるものであった。つまりそこには初めから「死」がある。

「象徴界」は、神の「死」の姿だった。一神教におけるは神とは、「死」のことであった。そうでないのはスピノザである。宗教は本来的に神が死ぬとセッティングされている。キリストの「死」から始まって、ついにはわれわれの「死」に向けての物語を描くことによって、キリスト教は、ヨーロッパはグローバル化を果たした。

「想像界」は、アニマのない状態(inanimatae)であった。つまり死んでいた。自分を定礎する鏡のイマージュは、あらかじめ「死」であった。

われわれの世界は「死」に覆われている。しかし、そうではなかった。「想像界」と「現実界」が交わる場所にある「女性の享楽」。それはポエジーであり、政治的な闘争の場所であった。ラカンの理論は決してニヒリズムに陥ったままではなかった。

悦楽はいい表わせない[内部でいい表わされる]、禁じられている[間で語られる]。私はラカン(忘れてはならないのは、悦楽はありのままに語る者には禁じられている、あるいは、行間でしか語られないということである……)とルクレール(……みずからの言葉で語る者には悦楽は禁じられている。あるいは、相関的に、悦楽を享受する者は、あらゆる文字を——存在し得るあらゆる言葉を——彼の讃える無条件の無化作用の中で消滅せしめる)を念頭に置いているのである。

ロラン・バルト『テクストの快楽』

『テクストの快楽』における「悦楽」と訳されている”Jouissance”は、ラカンにおける「享楽」である。「女性の享楽」の「テクストの快楽」。「それはジャック・ラカンに聞いてみなければわからない」。バルトはそう言っている。

自分の死体のある場所

鏡像段階。「お前が、これだよ」

ハイデガーはメディアに触れた「生」について、誰もが固有性を失い、劣化コピーになってしまう、と言っている。メディアに簡単に踊らされたとしても、踊らされまいと踏ん張ったとしても、結局われわれは他の大勢の人たちと同じように振る舞っているのだ。

これはラカンのエクリチュールに似ている。鏡をみた瞬間、われわれは劣化し、頽落し、何かが欠け、何かを失う。そして他人の欲望を生きる人生がはじまる。

そこに「死」がある。故に、われわれの「生」は有限である。「死」を前にしたときの「生」の高まり。だからわれわれは何かを成し遂げなければならないと駆り立てられる。ネガティブとは、本来「欠けている」という意味である。欠けているからこそ、われわれは欲望する。

人は死ぬ、でも差し当たり自分ではない。これは存在忘却である。「死」は訪れる。必ず死ぬ。「死」とはそんな特権的な可能性である。このいかなる瞬間も死にうる。われわれは常に「死」にさらされている。

「仏性」において、心とは、一番近くにあって遥か彼方の天国にある、という性質である。つまり聖なる場所であるこの場所は、自分の死体のある場所なのである。

なぜ鏡はあれほど魅力的なのか。それはそこに天国に一番似ているものが映っているからである。あなたの死体に似たものが。

「死」の現存在、「死」にゆくこと

モーリス・ブランショは「死」の存在に反論している。

例えば、自殺にはプランが必要である。そしてそれが遂行されたことを確認する作業が必要である。「死」という行為には終わりがない。死んだことを確認できないと言うことは「死ねない」と言うことになる。これは詭弁に聞こえるかもしれない。しかし自分の死体だけは絶対見ることができない、これは紛れもない事実である。

ハイデガー『存在と時間』の第二篇「現存在と時間性」は、「死」の現存在分析から始まる。

死からの隠蔽的な逃避(《ひとはいつかきっと死ぬ、しかしいますぐというわけではない》)は、その趣旨からいっても、死を本来的に「確かめる」ことはできないはずであるのに、しかも現にそれを確承している。(……)

発生する出来事としてみられた死亡が「たんに」経験的な確実性をもつにすぎないということは、死の確実性についてなんら決定的なことではないのである。

ハイデガー『存在と時間』

ラカンとブランショ、ラカンとハイデガーが出会う場所。そこは天国でもなければ地獄でもない。

唯一、自分一人でできないこと。それは自分の「死」を認めることである。他人に認めてもらわなければ、われわれは死ぬことができない。

生きている間、誰にも認めてもらえなくてもいい。あなたがいなくなったあとに認めてもらえればいい。そうすれば、われわれは死にゆくことができる。つまり、われわれはすでに報われている。

Ascension by Salvador Dali , 1958

- Amazon: 佐々木中『足ふみ留めて——アナレクタ 1』

- Amazon: ロラン・バルト『明るい部屋』『テクストの快楽』

- Amazon: マルティン・ハイデッガー『存在と時間』<上> <下>

- Amazon: ジル・ドゥルーズ『シネマ1 *運動イメージ』『シネマ2 *時間イメージ』