「1975年と1976年の間、ミシェル・フーコーにいったい何が起きたのか?」

前回唐突に投げかけた問いの答えが、この記事のタイトルであることは明らかであろう。しかし結論を急ぐ前に、前回の年表を参照しながら、1970年代におけるフーコーの「権力」の系譜を追って、前後関係を明らかにしたい。

アッティカ・ブルースに耳を澄ませて

1971年のコレージュ・ド・フランス講義『知への意志(言説の秩序)』において、フーコーの権力分析の対象はまだ「主権権力」であった。しかしそれ以降、フーコーは「法」や「階級」など、これまで「権力」があると思われていた場所から、意図的に遠ざかっていく。ドゥルーズが『監獄の誕生』の書評で「マルクス以後はじめて新しい何かが出現したようだ」と評したように、これはフーコー自身がマルクスを乗り越える作業だったのかも知れない。

1970年代前半のフーコーは、自ら監獄情報グループ(GIP)創設するなど、左翼活動に積極的に参加している。そのときの同志たちが収監された経験は、フーコーをその後の監獄研究へと導いた。

特に1971年8月のアッティカ刑務所での暴動事件は、当時の社会状況を象徴するテーマであった。翌年の1972年1月にはアーチー・シェップが『アッティカ・ブルース』を吹き込み、6月にジョン・レノンが「アッティカ・ステート」の収録されたアルバムを発表した。1972年8月のニューヨークであった銀行強盗事件を元にした映画『狼たちの午後』では、アル・パチーノ扮する主人公が「アッティカ!」とシュプレヒコールしていた。そんな中、フーコーが現地を訪問したのは、4月のことである。しかしこのときはまだ否定的な視線で監獄を観察していた。

18世紀末にジェレミー・ベンサムが想像した「パノプティコン」(一望監視装置)をフーコーが持ち出したのは、1973年のコレージュ・ド・フランス講義『懲罰社会』である。フーコーが再利用するまで、このパノプティコンという言葉は、「商品の陳列」という意味にまで世俗化されていた。

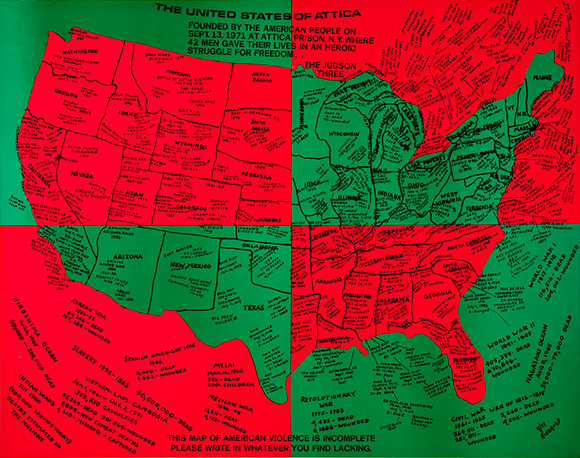

Faith Ringgold, The United States of Attica, 1971

現代は「逆パノプティコン社会」なのか?

少し前に「逆パノプティコン社会」という言葉をよく目にした。調べたところ、これはベンサム及び功利主義批判という話でもなく、フーコーの権力理論からの引用で、ソーシャルメディアによってこれまでの社会構造が逆転することを意味しているらしい。

ウィキリークスやフェイスブック革命による一連の騒動を見て、わたしはこのパノプティコンを思い出した。ただ、構図は逆だ。つまり、通常のパノプティコンでは、政府が看守塔にいて、独房に入っている市民が政府によって監視されるのだが、ウィキリークスがつきつけたのは、わたしたち市民が看守塔から政府を監視する、という構図だ。「逆パノプティコン」とでも言うべきか。

ジョン・キム『逆パノプティコン社会の到来』

この政府/市民という対立構造や、他で例に挙げられているジョージ・オーウェル『1984』の「権力」の描写は、全体主義的で効率の悪い「主権権力」をモデルにしているように思える。しかしフーコーは『監獄の誕生』において、パノプティコンを国家権力や司法権力といった「主権権力」の象徴として解釈しないよう再三呼びかけている。この光学的建造物は「主権権力」が及ばない場所であり、「規律権力」を分析するための装置なのである。それを考えると、「逆パノプティコン社会」というアイデア以前に、パノプティコンの解釈に誤謬があるように思えるのだ。

むしろ「逆パノプティコン社会」という言葉で連想できるのは、1979年のコレージュ・ド・フランス講義『生政治の誕生』における(ネオ)リベラリズム批判であろう。このときすでにフーコーは「リベラリズムにおいては国家が市場の監視のもとにある」とハッキリ言っている。

一方、中山元氏は『生権力と統治性』で、「情報社会はパノプティコン社会でもある」とし、「ブログやツイッターのようなツールを楽しみながらも、ぼくたちは自主的に監視のまなざしに自己の生活の細部を提供しているのである」と、真逆の分析をしており興味深い。無論こちらは、現代社会を「規律権力」の問題で捉えた結果である。

われわれの持つ「権力」とその作用が、広範囲に影響するようになったのは間違いないだろう。しかしフーコーが後年のインタビューで言っているように、「権力は悪ではなく、戦略的なゲームのこと」でしかない。

つまり、われわれは国家などの主権がある場所から一方的に監視をされているのではなく、われわれ自身も「権力」を持ち、お互いに監視し合っている。さらに、われわれは多くの人に見られるという前提で、自分たちの情報を喜んで提供している。またウィキリークスが監視するのは、国家かも知れないし、われわれのうちの誰かかも知れないが、その前に彼ら自身も監視される可能性に晒されていることを忘れてはならない。そこでの戦略、そうした関係性自体が、フーコーの言う「権力」なのである。

フーコーによる「権力」の系譜

フーコーによる「権力」の取り扱いが、1970年代を通じて変わり続けたことも、こうした誤謬が生まれる原因だろう。

われわれを排除しようとする「権力」、その抑圧的なイメージは、自分たちにとって都合のよい解釈であるとフーコーは言う。まるでポジティブな作用があるとでも言いたげに、フーコーは「権力」を語るのである。そして彼が「規律権力」という概念を持ち出したのは、1974年のコレージュ・ド・フランス講義『精神医学の権力』であった。

「規律権力」とは解剖政治学に由来するミクロな権力作用である。パノプティコンの形象に映し出されているのは、身体を規律するテクノロジーであり、空間の配置であり、時間の配置であり、身体の部品化であった。そして『監獄の誕生』によれば、「規律」とは、配分のテクノロジーと、活動の取締りと、発達過程の組織化と、さまざまな力の合成によって、従順な身体に調教する技術である。そこに用意されるのは、監視、検査、規則とそれによる訓練、その訓練の度合いを測る試験である。そうやって調教された個人は、自分自身をも律する監視者となる。

これは一方で、有用な個人を効率的に輩出する機能である。また資本主義のポジティブな作用として語られるものである。だからこそこの権力理論は、国家や学校や病院や工場や職場などに応用されるのだ。

また1976年のコレージュ・ド・フランス講義『社会は防衛しなければならない』において、フーコーは「生権力」という3つ目の権力概念を登場させる。そして翌々年の講義『安全・領土・人口』では「統治性」という概念によって、さらに「生権力」論を磨き上げていく。

法律として個人に振りかざされる「主権権力」。また規律としてわれわれの身体を貫く「規律権力」。それに対し「生権力」は、われわれの「生」を統計学的な人口として管理する、文字通り「生かす権力」である。この理性的な「権力」は、キリスト教における司牧権力の伝統であり、国家理性における合理的な統治であり、政治(ポリス)による福祉政策であり、生産性をコントロールする経済学であり、われわれの自由を守るセキュリティ・システムであるが、同時に「生」の逆説として悪い種・異なった種・劣った種を排除しようとする戦争や人種主義などの問題を抱えている。

つまりフーコーは、1970年代を通じ、「権力」という概念を極めて慎重に扱いながら、「法廷」から「性」の告白に、そして「市場」の中へと、「真理」を見出す場所を移動させていったのだ。

1975年5月、砂丘のミシェル・フーコー

1974年8月、『監獄の誕生』を書き終えたフーコーは、その日のうちに『性の歴史』プロジェクトに取り組み始める。しかし1975年6月、その書きかけの原稿は捨て去られ、大幅に書き換えられることになった。また1976年3月の『社会は防衛しなければならない』コレージュ・ド・フランス最終講義では、これまで「生権力」という概念が見落とされていたことを告白する。そして同年8月に執筆を終えた『性の歴史』第一弾である『知への意志』では、突如「性現象」の問題が美しい文体で綴られた。

考えてみて欲しい。1975年と1976年の間、ミシェル・フーコーにいったい何が起きたのか?

その解答は、転回への契機は、1975年5月のカリフォルニアでの体験にある。

デスヴァレーにはすでに夜の帳がおりていた。ザブリスキー・ポイントの展望台に停めた車のすぐそばで、ポータブルのテープレコーダーが、電子音楽の曲、カールハインツ・シュトックハウゼンの『コンタクテ』を奏でている。(……)

フーコーは、わが人生最大の経験とのちに呼ぶことになるものを、今まさに享受しようとしていた。(……)こうした経験の結果、フーコーの思考は劇的な新転回を遂げるだろう。そしてこの新転回は、「人間が解かなければならない謎」とニーチェが呼んだもの——おのれの独自の存在の謎——を解明しようとする彼の不断の努力を、逆説的かつ驚異的な仕方で、変えることになるだろう。

ジェイムズ・ミラー『ミシェル・フーコー/情熱と受苦』

これがサイケデリック体験をしたミシェル・フーコーの記録である。さらに「今夜ぼくは、自分についての新たな展望を得たよ」と続けるフーコーは、いったい何を見たのか?

「空が炸裂した、そして星がぼくのからだに雨のように降り注いでくる。これは真実じゃないとぼくにはわかっている、けれどやはりそれは<真実=真理>なんだ。」

ジェイムズ・ミラー『ミシェル・フーコー/情熱と受苦』

このエピソードを転回点と見做すことが、ロマンティックな推測であることはわかっている。しかしこのテキストは、コレージュ・ド・フランス講義のなかった1977年初頭に記された、「汚辱に塗れた人々の生」の描写にあまりにも似ているのだ。ジル・ドゥルーズがフーコーと決別する直前に、傑作と褒め称えたテキスト。その長い引用によって、転回点の輪郭を明らかにしたい。

それらの粒子の何ものかが私たちに届くためには、しかし、少なくともほんの一瞬、それらを輝かせる光の束がやって来なければならなかった。別の場所からやって来る光。それがなければ、彼らは夜の中に潜み続けていることが出来たろうし、おそらくつねにその中にとどまっていることが彼らの定めでもあったはずの夜から彼らを引き離す光、つまりは権力という光との遭遇である。

権力との衝突がなければ、おそらくそれらの束の間の軌跡を呼び起こす如何なる言葉も書かれることはなかったに違いない。彼らの生を狙い、追跡し、ほんの一瞬に過ぎないにしても、呻き声や卑小なざわめきに注意を差し向けた権力、そして彼らの生に引っかき傷の一撃を記した権力、それこそが、私たちに残されたいくつかの言葉を励起したのである。或いは告発し、苦情を述べ、嘆願する人は権力に訴えかけることを望んだ。或いは権力が介入することを欲し権力はわずかな言葉をもって裁き決定を下した。

あらゆるディスクールにも触れることなくその下方を通り過ぎて行き、一度も語られることなく消え去って行くことを運命づけられていたこれらの生は、権力とこの一瞬の接触点においてのみ——短い、切りこむような、しばしば謎めいた——その痕跡を残すことが可能になったのだ。

従って、これらの生を、<自由な状態>においてそうであったかもしれない姿、それ自身の姿において捉え直すことなどおそらく永久に不可能である。出来ることと言えば、権力の戯れと権力との諸関係が前提とする宣言や戦術的な片寄り、命令的な虚偽の中に囚えられたものとしての姿を標定し得るだけなのだ。こう語る声が聞こえる。あなたはまたもや、一線を超えることも向こう側に出ることも出来ず、よそから或いは下方からやって来る言葉(ランガージュ)を聞き取ることも聞き取らせることも出来ない。いつもいつも同じ選択だ、権力の側に、権力が語り語らせることの側についている。

何故、この生を、それらが自分自身について語る場所において聞き取ろうとはしないのか? しかし、まず、もし仮にこれらの生が、ある一瞬に権力と交錯することなく、その力を喚起することもなかったとすれば、暴力や特異な不幸の中にいたこれらの生から、一体私たちに何が残されることになったろうか? 結局のところ、私たちの社会の根本的な特性の一つは、運命が権力との関係、権力との戦い、或るいはそれに抗する戦いという形を取るということではないだろうか?

それらの生のもっとも緊迫した点、そのエネルギーが集中する点、それは、それが権力と衝突し、それと格闘し、その力を利用し、或いはその罠から逃れようとする、その一点である。権力と最も卑小な実存との間を行き交った短い、軋む音のような言葉たち、そこにこそ、おそらく、卑小な実存にとっての記念碑(モニュメント)があるのだ。これらの実存に微かな光輝、一瞬の閃光を与えているものが、私たちの元にそれらを送り届けてくれる。ミシェル・フーコー「汚辱に塗れた人々の生」

これはまったく世に知られなかった者たちの、不幸や狂気や怒りや嫉妬や苦悩や悪意や厄災に塗れた「生」と「権力」の衝突を描いている。同時にこれは、彼らの闘いを引き受け、汚辱に塗れたフーコー自身の「生」と「権力」の衝突であり、その一瞬の光と音が織りなしたサイケデリックなテキストなのである。