前回から引き続き「メディアのアイデンティティ」を「関係」と「信念」から考える。または「観察者」の視点による「経験のデザイン」について。

Ittetsu Matsuoka ‘Untitled’, 2008

「関係」と「信念」の確認

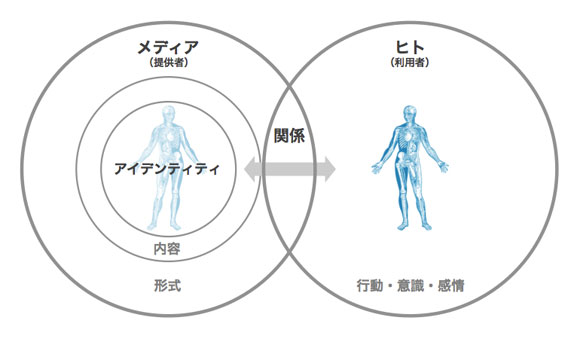

前回は、まずメディアと人の集合体に「アイデンティティ」が備わっていることを確認した。その「メディアのアイデンティティ」は、われわれのエゴ・アイデンティティ(自己同一性)と同じように、当事者が思っている以上に把握しづらいものであった。それは提供者が利用者に伝える「メッセージ」も同様であった。

だからメディアの問題は、コミュニケーションの問題に行き着く。そこで伝えられる「メッセージ」は、その「内容」よりも、利用者と提供者の「関係」の方が先立つものであった。

「関係」は「信念」を目指し、「内容」は「真理」を目指す。そして、人は「真理」ではなく「信念」に突き動かされる。たとえ「真理」を目指していたとしても、それは「真理を目指す」という「信念」にしたがっていることになる。

だからコミュニケーションの「内容」より「関係」に、「真理」より「信念」に、今以上の注意を払うことが必要なのではないか。

前回の論旨はこんな感じであった。

メディア(提供者)とヒト(利用者)の「関係」

「関係」という動的なモデル

「経験のデザイン」では、提供者と利用者の「関係」を観察しながら、利用者の行動・意識・感情をマッピングする。これは「関係」という動的な事象を共有するために、不可欠な方法である。しかし、このような方法で記述された「関係」は、すぐに「内容」へと姿を変えてしまう。

前回の通り、「内容」は世界に開かれているため、象徴的次元において意味が切断される宿命にあった。だから「関係」という不安定だったものが、「内容」として安定してしまうと、簡単に共有されやすくなってしまう。そのせいで方法は本来の目的を失い、方法論として使いまわされる可能性に晒される。

だから、方法論を傍らに置いて、動的な「関係」を動的なままにとらえることも忘れてはならない。それは論理的な構えが通用しない領域に足を踏み入れ、コミュニケーションの呪いと向き合うことを意味している。

かつてベイトソンが、「コミュニケーションとはオーケストラに入ること」という、コミュニケーションの性質を見事に捉えた言葉を残している。この素晴らしいアナロジーを頼りにすれば、「関係」を動的にとらえ、それを「伝承」する方法が探れるのではないかと考えている。

Ittetsu Matsuoka ‘Untitled’, 2010

オーケストラに参加する

オーケストラでどう振る舞えばいいか。それを「伝承」することは難しい。

音に耳を傾け、自分の役割を考えながら、まわりとの「関係」を築いていく。そこで見出されるのは、同調したメロディーを奏でることかもしれないし、そこにないリズムを刻むことかもしれない。

そうやって試行錯誤しながら、オーケストラにおける自分の「アイデンティティ」は形作られていく。これはオーケストラの「アイデンティティ」を自らに憑依させ、「信念」への同一化を目指す作業とも言い換えられる。

この感覚を言語化しようとしても、「空気を読む」とか「波に乗る」とか「ノリをつかむ」といった、観念的で非合理な言葉にしかならない。また方法も、「考えるより感じろ」とか「習うより慣れろ」とか「見て盗め」などとしか言えず、「伝承」は経験を通じてしか成し得ないことがよくわかる。

そう考えると、提供者は利害関係者よりも運命共同体によって組織される方が、「信念」への同一化を要請しやすいだろう。利用者に「メッセージ」を伝える場合も、よく知らない誰かに対してではなく、価値と文化が共有できる誰かを選んだ方がいい。

オーケストラが奏でる音は、「メディアのアイデンティティ」から利用者の「アイデンティティ」へと共鳴していく。このアナロジーは、提供者の「信念」というエゴや押し付けがましさを、利用者が受け入れることで、初めて「関係」が構築されることを示している。

Ittetsu Matsuoka ‘Untitled’, 2009

「ユーザー視点」の不可能性

だから「経験のデザイン」は、「ユーザー視点」という不可能性に立ち向かう前に、「メディアのアイデンティティ」に(自己)言及し、それを「伝承」することから始めなくてはならない。

前回確認したのは、「関係」における主体の曖昧さであった。そこにどんな権力関係があろうとも、コミュニケーションの主導権は流動的である。

一方「内容」は、主体に対して客体が存在することを前提にしている。だから「ユーザー視点」という客体中心の思想は、「内容」に対して取るべき態度になる。

これは決して「ユーザー視点」がクリシェであることを責めているわけではない。ここで言いたいのは、主体が曖昧な「関係」では、原理的に「ユーザー視点」という設定ができないということである。

本来「ユーザー視点」という言葉が目指しているのが、利用者に対する配慮であるならば、「関係」という性質を無視して、利用者を「内容」の中に取り残すような経験をさせてはならない。

私たちがメディアに対して求めるのは、世界への無制限の開かれではなく、まず安心とアイデンティティを与えてくれる配慮、現実的なものが少しずつしか侵入してこず、真理の問題がほとんど突きつけられない、自分が居るべきところにいるという感覚を与えてくれる鏡としての世界を生み出し、私たちを安定させてくれることです。

ダニエル・ブーニュ『コミュニケーション学講義』(P.130-131)

Ittetsu Matsuoka ‘Untitled’, 2010

「観察者」の視点と「信念」の記述

したがって、コミュニケーションの「関係」を考え始めるとき必要なのは、「ユーザー視点」ではなく、「観察者」の視点である。

「経験のデザイン」に従事する「観察者」の役割は、「メディアのアイデンティティ」と利用者の「関係」を観察し、その質を考えることにある。「観察者」は、シャーマニックに「メディアのアイデンティティ」を憑依させ、利用者の気配を感じながら、共有される価値や文化を把握して、伝えられるべき「メッセージ」を考え、「信念」を記述する。

そう「信念」は記述できる。人は長い歴史において、神話や教義を「ストーリー」という形式で綴り、「信念」を語り継いできた。「ストーリー」は、象徴的な次元に取り込まれながらも、想像的な次元に意味をマウントする。個人的な経験と照らし合わされながら意味が取り出され、書き換えられ、言い換えれながら、ぼんやりと共有され続ける。「観察者」はそんなものを書かなくてはならない。

つまり「観察者」とは、オーケストラにおける指揮者であり、作曲家や写譜師のような役割を果たす。オーケストラが演奏するものを記述し、それを自らに憑依させ、演奏をコントロールするのではなく音に溶け込む。こうした姿を目指すべきである。

ここからさらに掘り下げる必要があるのは、提供者と利用者の「関係」に関与するときに無視できない「観察者」自身の「アイデンティティ」の問題と、「ストーリー」によって「信念」を伝える理由だろう。

これらについては、まだ深く考察できていないので、またの機会を設けたいと思う。

Ittetsu Matsuoka ‘Untitled’, 2012

メディアに「魂」を吹き込む

さて、ここから先は少し余談になる。

最近、元上司であり、この道の大先輩と、久しぶりに同じプロジェクトに関わる機会があった。その人は、以前からメディアの質のようなものを、「魂」と表現していた。

われわれの役目は、メディアにどんな「魂」を吹き込むか考えることであり、そのためには提供者が「必ず成し遂げたいこと」がなくてはならないと。

「魂」について語るとき、人生においてもっとも大切なテーマに触れるような、しかしその意味に辿りつけず周りを漂っているような、ある種の快楽がある。だからその価値は、本人たちの思い込みと、それ以外の者への伝わらなさにある。それはほとんどホモソーシャルな感覚と言えるだろう。つまり押し付けがましいのである。

そして今回は、この「魂」に当たる意味を、「信念」という言葉で代用した。

当時は未熟だったせいで、この感覚がうまく把握できなかったが、先日関わったプロジェクトでは、なんとなく共有できた気がした。いや、本当のところはわからないが、個人的にはそう思い込んだ。

この数年来の「魂」または「信念」の問題は、自分なりの道筋をたどって、「伝承」されたということなのかも知れない。

Ittetsu Matsuoka ‘Untitled’, 2009

- Photography: Ittetsu Matsuoka

「アイデンティティ」や「メディア」の質を表現するために、日常に潜む生々しさや違和感が切り取られた Ittetsu Matsuoka さんの写真を使わせていただいた。

- Amazon: ダニエル・ブーニュー『コミュニケーション学講義 – メディオロジーから情報社会へ』

今回はこの書籍から多くを援用している。メディオロジーの分野において、レジス・ドゥブレと袂を分かったダニエル・ブーニューは、より学際的に理論を渡り歩きながら、コミュニケーション論の方に向かっていった。

- Amazon: レジス・ドブレ『一般メディオロジー講義(レジス・ドブレ著作選 3)』

- Amazon: レジス・ドブレ『メディオロジー宣言(レジス・ドブレ著作選 1)』

もちろん本家メディオロジーのレジス・ドゥブレもかなり参考にした。メディア論は20世紀の最後の方に、歴史のコンテキストと社会のアーキテクチャを参照して、認識論から生成的な関係論へとアップデートされている。

- Amazon: マーシャル・マクルーハン『メディア論 – 人間の拡張の諸相』

- Amazon: 宮澤淳一『マクルーハンの光景 – メディア論がみえる』

前回の冒頭で引いた「メディアは身体の拡張である」には、さらに続きがある。われわれはメディアによって、多くの人に接する機会を得ることが可能になったが、それと同時に、直接顔色をうかがって話を聞くことができなくなるといった退行も起きている。メディアを設計する際には、この感覚比率も調整されなければならない。そのとき必要なのが、「観察者」の視点によって「関係」を確認する態度である。